寫在前面的話

火車對于大多數中國人來說,是一種情結。

每年春節的歸鄉大遷徙中,有3億多人次是通過火車的方式,往來于城市與鄉村、夢想與家之間。

在中國人的傳統觀念里,“春節”對于我們每個人都有重大的意義,它不僅僅是一個假期,更是一個重要的文化符號,它象征著闔家團圓和天倫之樂,以記憶的形式,保存著這個民族最為看重的文化內涵。

從前,春節時歸家的火車,幾乎成為了承接這一重大意義的象征。“你買到火車票了嗎”、“今年春節是不是又要搶票”、“回家坐火車要多少個小時啊”……這是每個中國人都熟悉的對話。

今年春節,出于疫情防控的考慮,很多人主動選擇不再回鄉,和朋友、和同事、和小區里的狗友們,在工作的城市里過春節。

但是有關火車的記憶依然鮮活,小小的一節火車車廂,凝結了許多中國人的情感,里面包含著每一個中國人日常的生活場景。在旅途中的回憶與期冀,成為獨特的中國社會的縮影。

除了車廂里的日常生活,整個中國幅員遼闊的風景也從火車車窗上投射進來。從最北邊的千里冰封,到嶺南之地的秀美山川,無論是烏蘇里的莽林,還是版納的大雨,火車在這片大地之上,用自己最為獨特的方式穿梭行進。中國人則是通過火車,了解到我們所處的大地之上,由于其遼闊的面積和各地截然不同的風俗民情,而顯得繽紛多樣。

“現代旅行文學教父”保羅·索魯曾經乘坐開往昆明的 209 次列車時如此說到:“在有的國家,坐火車旅行不過意味著要度過一段焦慮的時間,你會從頭到尾都在等著到站;在另一些國家,坐火車本身也算得上是一次旅行經歷,你可以在車上吃飯、睡覺、運動,也可以跟人交談,或是看看風景。我的這趟旅行顯然屬于后者。”

用中國人的視角,如何審視這對我們來說擁有別樣意義的火車?1963年考入哈爾濱鐵路局綏化鐵路機車司機學校、而后成為自由攝影師的王福春或許提供了屬于他的答案。

《火車上的中國人》是王福春先生的代表作,曾經是一名鐵道工人的他,用自己獨特的視角和非凡的毅力,跟蹤記錄了從1978年到2014年的30多年間,車廂里的人生百態。

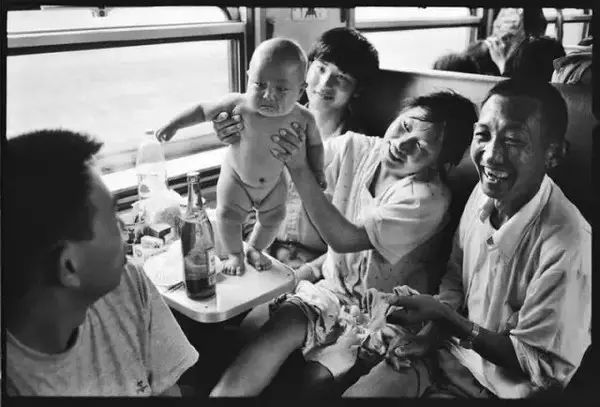

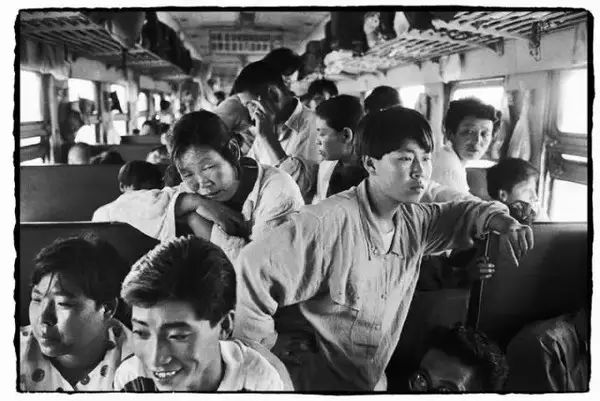

王福春乘坐火車上千次,行程十多萬公里,拍攝萬余張底片。這些黑白紀實攝影反映了曾經的中國人旅途生活的真實瞬間,有些場景在現在看來有些不可思議:打麻將、集體做廣播體操、帶寵物上車……

然而更多的則是溫情脈脈的、令人們記憶猶新的場景——孩子送別親人時的哭鬧、站臺上小販的叫賣、情侶間的含情脈脈、車廂里的擁擠不堪。

他的每張照片都是一幅別樣的風景,百態人生在擁擠車廂里,演繹著一幕幕真實的生活,來自天南海北的人迅速熟絡起來,生活臨時交織在一起。豐富的影像呈現一種久違的濃烈的人際關系,展示一個流動的中國。

王福春說為了拍攝這些照片,他可以說成了鐵路上的熟客。從西藏到新疆,從廣州到四川,從北京到上海,幾乎把能坐的火車都坐了個遍。他表示,火車就像是一個小社會,濃縮了中國普通老百姓生活的各個方面,也最能反映中國近40年的變與不變。

1995年,從武漢開往長沙的列車上,車廂太擁擠了,一位光膀子的男子竟然躺在了硬座座椅靠背上,為防止自己摔倒,他不得不用手抓住上面的行李架。

1992年,從成都開往上海的列車上,擁擠的車廂連過道都密密麻麻地站滿了人。

1995年,從齊齊哈爾開往北京的列車上,在寵物狗旁吃方便面的女青年。

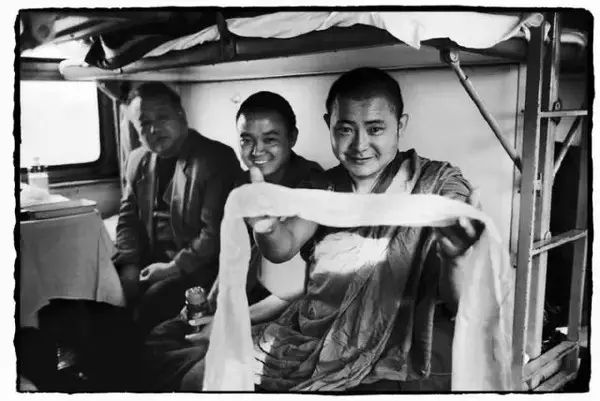

1999年,從香港九龍開往上海的列車上,臥鋪車廂內手捧哈達的年輕喇嘛,他們來自甘南拉卜楞寺。

列車上相互依偎的情侶。

擠在一個下鋪上的情侶,享受著片刻的甜蜜。

1998年,從北京開往哈爾濱的列車上,車窗旁抽煙的女青年。

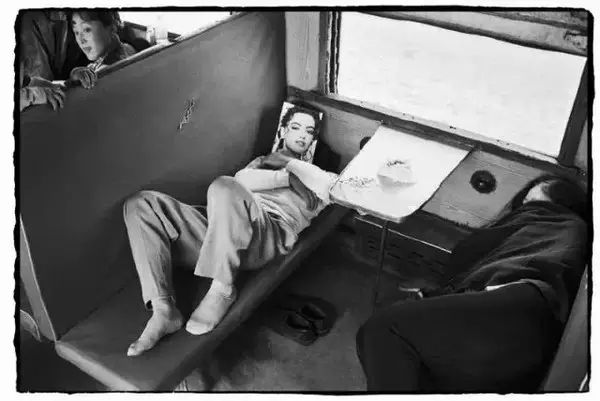

1992年,從黑龍江省加格達奇開往古蓮的列車上,各自占了一張長椅睡覺的男女青年。

1993年,從蘭州開往烏魯木齊的列車上,開懷大笑的祖孫倆。

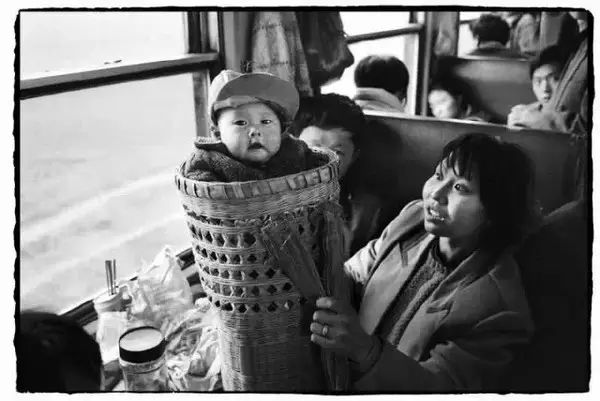

1996年,從廣州開往成都的列車上,一位母親小心地護著放在背簍里的孩子。

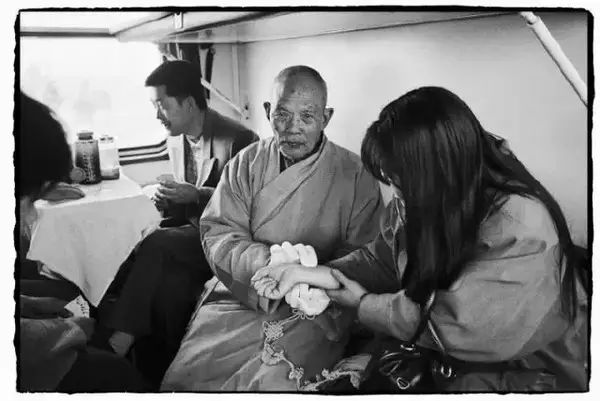

1998年,從齊齊哈爾開往北京的列車上,臥鋪車廂內一位92歲的老方丈戴著白手套幫女青年把脈。

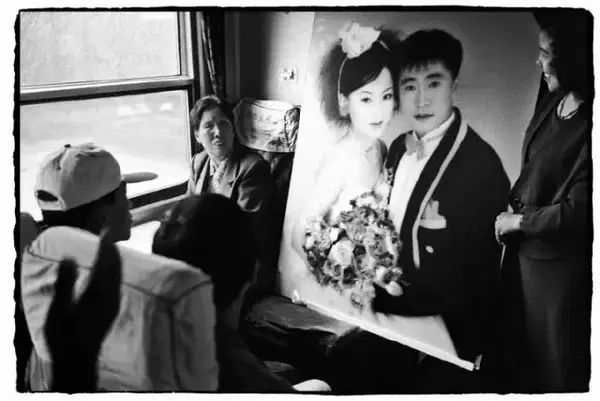

過年回家,把新拍的結婚照也搬上了火車。

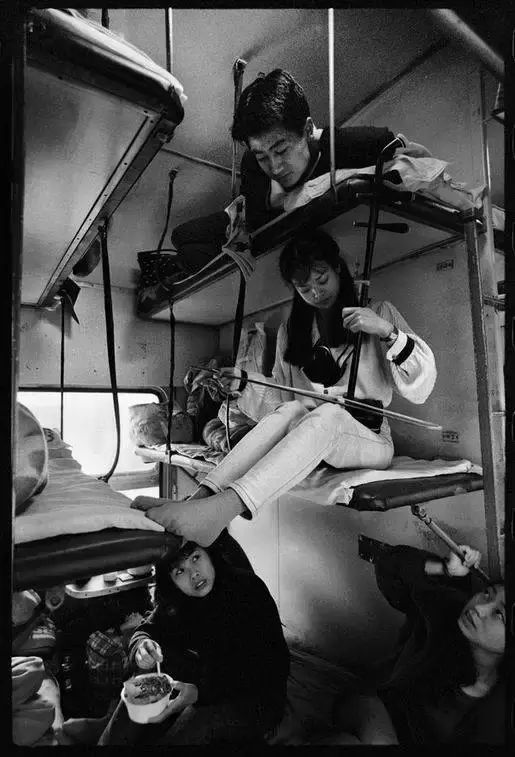

1996年,從廣州開往成都的列車上,臥鋪車廂內一位女青年坐在中鋪拉起了二胡,她的自娛自樂吸引了上鋪和下鋪的青年男女的關注。

1992年,從南寧開往北京的列車上,由于車廂太擁擠,這位年輕的媽媽想出了用八寶粥的鐵罐來當作“臨時廁所”,以解決兒子的內急。

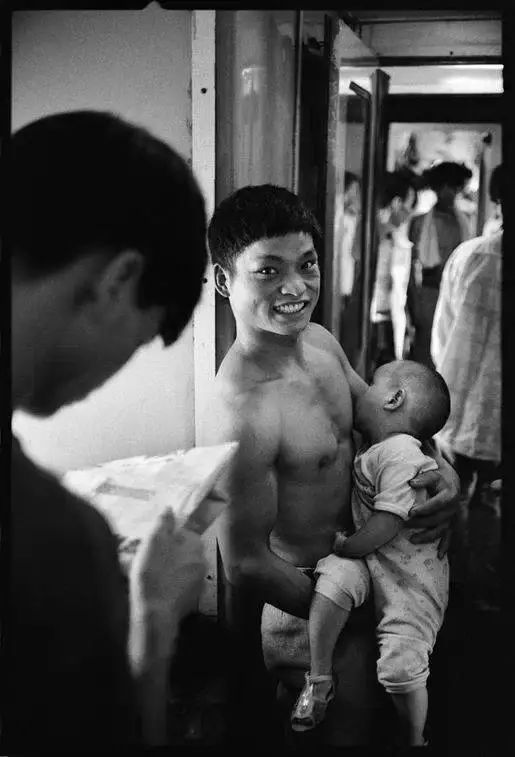

1995年,從西安開往西寧的列車上,一位年輕的父親抱著他的孩子站在車廂過道內。也許由于他的孩子太餓了,他臨時充當了“母親”的角色,讓孩子滿足地在他的懷里睡著了。

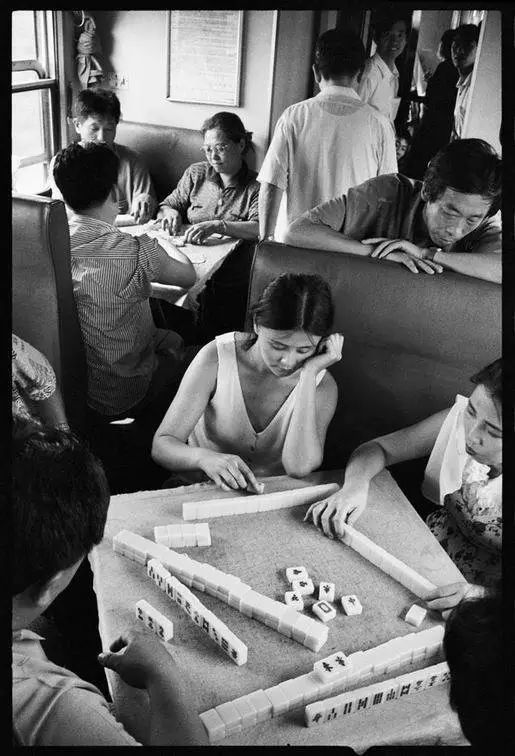

1994年,從北京開往沈陽的列車上,打麻將的旅客。

2005年,北京到柳州的列車上,大家開始利用手機消磨時間。

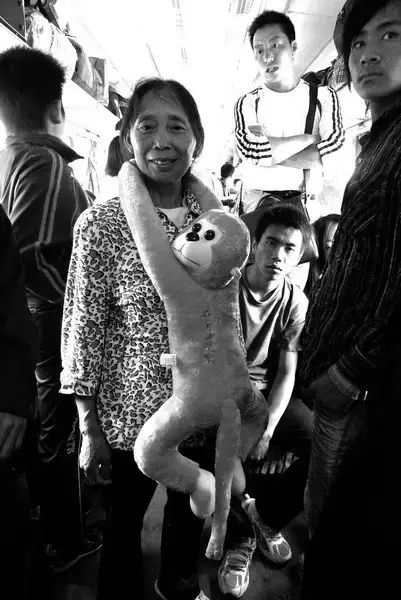

2009年,昆明到西安的列車上,一位阿姨脖子上掛著毛絨玩具猴子走在車廂里吸引了大家的注意力。

2007年,北京到上海的列車,母女離別的場面。

2007年,南昌到上海的動車,一位年輕人為自己的母親拍照留念。

2007年,長沙到廣州的列車,疲憊的人們各有姿態。

2007年,北京到拉薩的列車上,一位女子躺著做面膜,另一位男人則在玩電腦。

2009年,廣州到北京的列車上,上鋪的乘客用電腦來度過漫長的黑夜。

2007年,北京到哈爾濱的列車上,三位乘客同時在看火車上的雜志,形成了一種特殊的效果。

2010年,北京到沈陽的列車上,一位小伙子帶著眼罩入睡。

2008年,北京到上海的列車上,小姑娘在手機上看電視連續劇。

2011年,北京到沈陽的列車車上,有人疲倦的趴在小桌子上睡著了。

2011年,北京到哈爾濱的列車上,離別的場景。

2007年,上海到北京的列車,一位坐著輪椅的老人在親人的幫助下上火車。

2007年,長沙到上海的列車,人們開始檢票上車。

2010年,上海到北京的列車,一名女子利用閑暇時間做面膜。

2012年,宜昌到漢口的高鐵上,孩子們人手一個iPad,場面極其壯觀。

2010年,北京到上海的高鐵,商務人士在火車上也能辦公了。

2013年,北京到上海京滬高鐵,大家都在各自玩手機。

2014年,北京到上海京滬高鐵上,人們在相互交談。

2013年,北京到上海的京滬高鐵,一位女士在辦公,其他的人則睡覺的睡覺,無聊的無聊。

2010年,北京到天津高鐵。

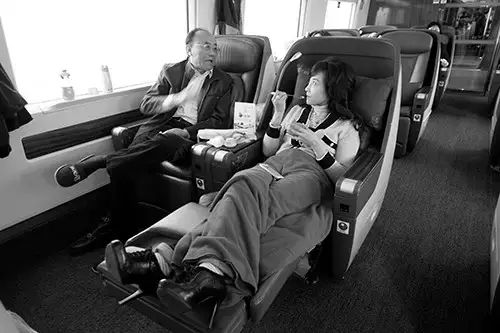

2011年,北京到上海京滬高鐵商務車,內部極其寬敞。

2011年,北京到上海京滬高鐵商務列車,人們隨身攜帶電腦。

2014年,上海到北京高鐵列車,大家“全副武裝”在睡覺。

2011年,北京到上海京滬高鐵商務車。

2007年,南昌站。

本文圖片來源

《火車上的中國人》

作者: 王福春

出版社: 后浪丨北京聯合出版公司

出版年: 2017-6

來源:鳳凰網讀書