“ 南海Ⅰ號”仿古帆船

“南海Ⅰ號”的發現

1986年,英國的海上探險和救撈公司發現中國的南海海域有一條叫“萊茵堡號”的沉船。英國專家在荷蘭阿姆斯特丹的海事博物館里,查到了很多關于這條沉船的資料,對這條船的沉沒原因及時間、最后存活了幾個人都進行了詳細的調查。于是英國人根據資料和廣州救撈局簽訂了一個調查協議,希望能夠尋找到“萊茵堡號”。

他們在沉船所在的廣東臺山上下川島海域,利用旁側聲吶系統到處尋找,一旦發現疑似的東西就用抓斗往海里抓。經過將近一年的時間,1987年終于有了突破性進展。有一天,一抓斗下去,抓上來247件器物,其中有142件完整的瓷器和錫器,還有一條1.72米長的大金腰帶。看到這個情況,當時中方的負責人尹干洪說:“這肯定不是英國人要找的萊茵堡號,這是一條我們中國的沉船。”并及時制止了繼續用抓斗取物,這一措施,給中國保下了一艘國寶級的沉船,那就是“南海Ⅰ號”。

“南海Ⅰ號”1987 年出水文物

“南海Ⅰ號”是一艘木質古船,船體殘長約22.1米,最大船寬約9.35米。這是一艘價值連城的沉船,1987年被發現的時候,它已經在海底沉睡了800年。

“南海Ⅰ號”是我們迄今發現的最大、保存最完好的宋代古代商貿沉船。發現、調查、打撈和發掘過程都有很多故事,它的發現說明,福建、廣東沿海地區曾經存在一條非常繁忙的海上絲綢之路。

為什么中國會開展水下考古?

在1984年的時候,西方海上盜撈者邁克·哈徹(MichaelHatcher),在南海海域打撈了一艘名為“哥德馬爾森”(Geldermalsen)號的沉船。根據記載,1752年(清乾隆十七年)冬,這艘東印度公司的商船滿載著瓷器和黃金從中國南京出發,駛向荷蘭阿姆斯特丹,航行16天后,在中國南海水域觸礁沉沒。哈徹通過仔細查閱檔案,終于找到了這艘沉船,打撈出清康熙年間的青花瓷器百萬余件,但正當船上的工作人員驚喜萬分之時,哈徹卻下令將這些瓷器砸碎。他深知收藏市場的定律:物以稀為貴。他僅保留了23.9萬件青花瓷器、125塊金錠,還有兩門刻有荷蘭東印度公司縮寫的青銅炮。挑選和毀壞工作結束后,他把這些“戰利品”拖到公海。一年后,他以無人認領的沉船允許拍賣為由獲得拍賣許可,委托荷蘭佳士得拍賣行進行公開拍賣。

1986年4月,荷蘭佳士得拍賣行為這批文物舉辦了規模盛大的專場拍賣。中國駐荷蘭大使館立即將消息傳回國內,而國家文物局想要制止這場拍賣會的時候,翻遍了國際海洋公約、各國海洋法,也找不出一條可行的法律依據。

當時中國關于海洋文化遺產保護方面的法律也是一片空白。“買回來”便成了留住這批文物的唯一方法,中國故宮博物院派了兩位專家,一位是馮先銘,一位是耿寶昌,帶了3萬美元去參加拍賣。但在接下來3天中,中國專家連一次舉牌的機會都沒有,因為每一件瓷器的起拍價都在估價的10倍以上,各地的收藏家一路叫價,最終,近24萬件珍貴瓷器盡數落入旁家。此次拍賣使邁克·哈徹獲利2000多萬美元,他的名字也在一夜之間家喻戶曉。但是,他始終拒絕回答“哥德馬爾森”號打撈點的詳細位置,成為考古界的一大謎題和遺憾。

這件事情極大地刺激了中國的考古界,引起了國家的重視,下決心要成立自己的水下考古機構。1987年,國家博物館成立了水下考古研究中心,館長俞偉超先生極力想把這個項目往前推進,但要想推進就要求我們得有相應的資源,也就是說我們得有一艘沉船。正在這個節骨眼上,恰好發現了“南海Ⅰ號”,這條船成為中國水下考古工作的起源。1987年底,也是我走上水下考古這條路的開端。

艱難的起步

“南海Ⅰ號”的發掘過程充滿曲折。比如發現“南海Ⅰ號”后,中英聯合打撈的工作就結束了。英國打撈公司沒有找到“萊茵堡號”,而意外找到“南海Ⅰ號”,按照中英簽訂的協議,這是中國的船,他們不能動,結果這個公司破產了。但最初找到古沉船,其實利用的是英方的聲吶技術。沉船發現后,中國自己沒有經驗,無法繼續打撈并開展考古工作,因為我們還不具備這種能力。

當務之急,我們得馬上組建一支自己的水下考古隊伍。有一個很糾結的問題,到底是讓潛水員去學考古呢,還是讓考古人員去學潛水?后來算了一筆賬,潛水員學考古要花4年時間,考古人員去學潛水,只要花半年時間。中國有這么多年輕的考古人員,估計找幾個去學潛水并不難。幸運的是,我當時正好年輕,通過了很嚴格的體檢,就去學了水下考古。

1987年剛接觸水下考古時,我們請日本水下考古學研究所所長田邊昭三教授來給我們上過一次課,屬于“掃盲”性質。到了1989年,國家文物局、國家博物館和澳大利亞阿德萊德大學聯合舉辦了國內第1期水下考古培訓班,由澳大利亞老師來進行培訓。參加培訓班的共有11個人,被分成了兩組,老師把年紀大的、身體不太好的人都放在一個組里,把身體好、潛水技術好的人放在另一組。我們說,一個叫“老弱病殘組”,一個叫“明星組”。我是“明星組”的組長,那位“老弱病殘組”的組長已經39歲了。老師分配任務都是同時派給兩個組。但是后來發現,同樣的任務,最后總是“老弱病殘組”做得比“明星組”好。這給了我們一個啟發:水下考古不是能力強就能干好的,一定要協調好,要有團隊精神,才能把這個工作干好。經過培訓,我們終于掌握了基本的水下考古知識和技術。

水下考古發掘流程圖

在這期間,不少國外的打撈公司都希望與中國合作,共同打撈“南海Ⅰ號”,但都被我們拒絕了。1989年11月,我們和日本再次組成了聯合調查隊,準備進行一次全面勘察。不巧那個季節東北季風開始吹了,海況很差,繼續進行工作有一定的難度,而且耗資也非常驚人——3天就花了27萬元,對于那個年頭的陸地考古來說,這簡直是一個天文數字。

我們一方面覺得有些承擔不起,另一方面,這個工作又不能不做,只好先將“南海Ⅰ號”擱置,從小的項目開始做,同時培養人才。剛好在這個時候,遼寧綏中三道崗發現了一條元代沉船,于是中國的水下考古者,從1992年到1997年,一直在做這艘船的考古工作,積累了很多經驗。1996年又去了一趟西沙搞調查,都是為遠洋調查和“南海Ⅰ號”的考古發掘做準備。

從首次發現到最后完成

考古工作,花了30余年

2001年,我們終于可以重新對“南海Ⅰ號”展開一些工作了。2001年到2004年是規劃性工作階段,首先找到“南海Ⅰ號”的準確定位,然后進行了4年的調查和試掘。

雖然采集了6000多件很完整、很漂亮的瓷器,但是因為海況確實不好,能見度很差,基本沒有采集到多少考古資料,比如繪圖、照相、影像等都采集不到,這不像是一次考古,倒更像是一次打撈。

后來有一次看電視時,我看見考古學家李濟先生發掘殷墟的時候用了整體提取的方法,于是就想,我們可不可以也用整體提取的方法把沉船打撈起來呢?但問題是:怎么撈?用什么方法撈?當時有一位工程師叫吳建成,他提出用沉箱的方法,就是把一個巨大的沉箱整個套在沉船上,再把沉箱底上一封,船就能撈上來了。

這個方案聽起來不錯,但是要真正實施,必須經過很多次的模擬試驗。最難的是吊放沉箱。這個沉箱有33米長、14米寬、500多噸重,分上下兩層。水下定位非常難,而且沉箱放下去以后再調整位置,幾乎是不可能的,所以必須一次放準。最后,真的是一下就放準,成功了。

2007 年12 月22 日上午11 時,陽江海域。隨著亞洲第一吊“華天龍”號二十幾層樓高的巨臂微微上揚, 一個巨大的橙色沉箱帶著泥沙從湛藍的海水中徐徐升起, 在海底沉睡了八百多年后,舉世矚目的“南海Ⅰ號”終于重見天日。

在對“南海Ⅰ號”進行整體打撈的同時,我們還在實施另一項計劃,就是建造一座博物館,即廣東海上絲綢之路博物館。

為什么要建這個博物館?一是為了讓撈起來的沉船有地方放,二是為了方便人們來參觀。無論如何,這是一個冒險的方案,因為如果我們打撈不起來沉船,這個博物館就白建了。雖然很糾結,但是這個方案還是通過了。為此,我們新建了一條450米長的路和一個碼頭,從海灘一直通到博物館里。

入駐“水晶宮”前水陸分離(2007 年12月28 日),耗資兩億元打造的廣東海上絲綢之路博物館,由“一館兩中心”構成,中間的大橢圓為存放“南海Ⅰ號”的水晶宮,另有陳列館、水藏品倉庫。

2007年,我們順利打撈起沉箱,并把它運進博物館,然后開始考古發掘工作。一直到2018年下半年,發掘工作仍然沒有結束。也就是說,這條沉船從1987年首次發現,到2007年整體打撈上來,再到2019年最后完成船貨清理考古發掘工作,花了整整32年的時間。現在看來,“南海Ⅰ號”整體打撈的方法確實是很有前瞻性,這在世界是第一次,也是唯一一次,以后再難模仿。

采集到的考古數據

可以精確到毫米

“南海Ⅰ號”剛開始打撈的時候,撈上來很多精致的龍泉窯瓷器,還有一條純金腰帶。當時我們以為這也許是“南海Ⅰ號”上比較有價值的文物了,但現在通過發掘,證明這僅僅是冰山一角。從“南海Ⅰ號”上發掘出的黃金、飾品,幾乎每件都可以論斤計算,一共有上百件這樣的東西。

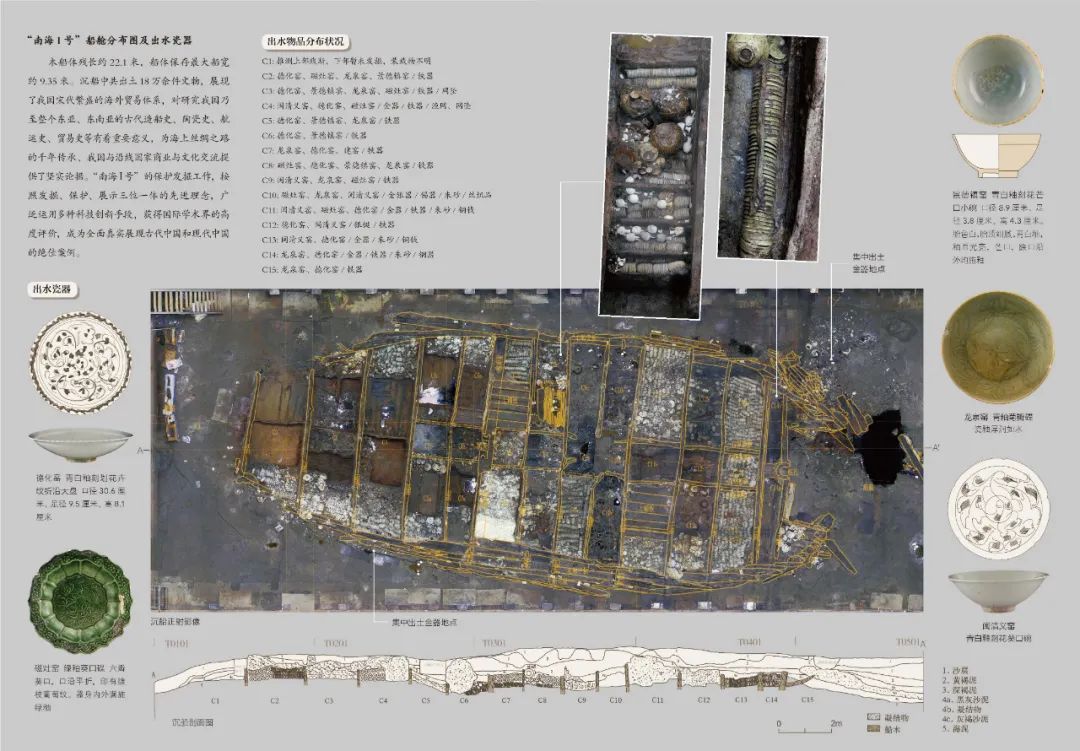

“南海I 號”船艙分布圖及出水瓷器

通過這個沉船的發掘,我們認為,這種整體提取的發掘方式很有必要。在水下沒有能見度的情況下,如果靠盲目地去摸、盲目地去撈,根本達不到考古的目的。而現在,所有的考古信息都保存得非常完整,包括那些木器上的文字,可能還會發現一些紙質的東西,那簡直就是奇跡了!

為使“南海Ⅰ號”能長久保存,目前沉船被置于博物館的“水晶宮”內,模仿它原來所處的海水環境。現在的考古,是通過非常現代的技術,包括激光三維掃描、近景攝影測量等來進行現場保護發掘。同時,我們還有一個大的實驗室,這也是全世界唯一的一個,可以在精確控制的環境下發掘一條沉船,最大限度地把信息保存下來。

我們可以清晰地看見,船上共有15個艙,每個艙都各有特點,每個艙里的瓷器,包括它們是哪個窯口燒制出來的,都能看得清清楚楚。因此,我們采集到的考古數據都可以精確到毫米。從水下考古發掘來說,世界上還沒有一個國家的水下考古能做到精確至毫米的測量。

沉船全景(2014 年)

為何沒有壓艙石?

所謂壓艙石,就是說底艙裝滿石頭,讓船體下重上輕,這樣船不容易翻,穩性很好。我們翻了一些外國船的資料,外國船的底艙是全部裝滿石頭的,而中國船裝的都是相對較輕的物體。這就給我們提出一個問題,“南海Ⅰ號”為什么要這么裝?

穩性和搖擺周期是一對矛盾。好比不倒翁,你輕輕碰一下,它就會使勁地甩,但永遠不會翻。與此類似,船的穩性越好,也就越晃。下重上輕,一點點力就可以改變它的方向。但變向以后,它會通過慣性自然恢復過來,自我修正得很快。它永遠都在自我修正的過程中,所以不會倒。可如果把它倒過來,它修正不了,就會倒。

中國船有個特點,重心高,穩定性差,但是它會改變搖擺周期,讓搖擺周期變慢。中國船主要是裝瓷器,要考慮貨損率。裝一船東西出海,一定要保證這一船瓷器都完好,如果船體搖晃得厲害,運到國外就是一船碎瓷片。所以就要減緩船的搖擺周期,通過裝載方式改變重心,把重心提高。

除了瓷器,中國還大量出口鐵器,所以中國船是瓷器和鐵器混裝。現在發現的所有這個時期的沉船,也包括一些明代、清初的船,只要是鐵器和瓷器混裝,全是鐵器在上面。不管是哪個地方先裝貨,哪個地方先卸貨,即便是在山東青島的“膠南Ⅰ號”,也是鐵器在上面,瓷器在下面。

把鐵器放在上面,就是讓搖擺周期變緩。搖擺周期變緩了以后,還要解決其他搖擺問題,比如橫搖、縱搖、斜搖,還有就是上下起浮。繞著龍骨的橫搖,是最常見的一種搖擺方式,對瓷器的安全會造成隱患。但如果把瓷器放在盡量靠底的地方,甚至靠近龍骨,因為越靠近龍骨、以龍骨為軸心時,就像一個圓周一樣,它的半徑就越短。

半徑變短以后,搖擺幅度就變小了。也就是說,只要把鐵器放在上面,搖擺周期變慢,搖擺幅度變小,瓷器的完整率就會變高。如果把鐵器放在下面,肯定不會翻船了,但是運到目的地的就是一堆碎片,誰要呢?“萬歷號”上有10多噸的瓷片,只有4000多件完整器物,就是這個結果。

現代造船業有專門的措施來減緩船的搖擺幅度,提高舒適度,在保證穩性的情況下抬高重心,但是古人沒有這個理論和技術,完全是靠個人經驗來簡單處理。這種處理方法雖然簡單,但它跟中國造船技術中的水密艙、平衡舵一樣,都是智慧的結晶。

海底鐵器凝結物與瓷器的關系

目前來看,很多沉船的考古結果都可以證明中國船是沒有壓艙石的,“南海Ⅰ號”上面的鐵器總共清出來120多噸。“南海Ⅰ號”航行的時候,裝了滿滿一船的貨物,而且是上重下輕,只要有一點惡劣天氣,不一定要臺風,哪怕是強烈的季風也可能造成翻船事故。

“南海Ⅰ號”裝了滿滿一船的貨,鐵器因為凝結成凝結物了,所以總共是120多噸,已經發掘的瓷器接近7萬件,還有一半待發掘。就是說,這條沉船裝了可能有十幾萬件瓷器,鐵器如果也算成件的話,肯定要超過20萬件,另外還有幾萬枚銅錢。

可以想見這個船裝得有多么的滿,里面的貨物包括金銀銅鐵錫、漆器、朱砂,各種陶瓷器,碗、盤、盆、碟,人能想象的所有器物幾乎都有。除了這么多常見的器物,我們還發現了絲綢的痕跡,有一個艙全是淤土,沒有其他東西,但那個淤土,可能正是絲綢蛋白。

C10 船艙右半部疑似絲織品的痕跡

就目前發掘情況看,這個船裝的貨肯定有三四百噸重了,它是宋元時期典型的大商船,要是完整復原了,應該有30~35米長。航海貿易船要有一定的體量,載貨夠多,才能達到商人利益的最大化。

所以我們推測“南海Ⅰ號”的沉沒原因,就是強烈的季風,加上合理但不安全的裝載方式,但古人用一種悲壯冒險的方式,為我們留下了一筆不可估量的物質和精神財富。

“來樣加工”,宋代初現雛形

“來樣加工”是現代貿易常見的一種形式,這種形式是什么時候出現的,現在還在考證中。但從“南海Ⅰ號”發掘來看,“來樣加工”的形式在宋代、最晚南宋就已經出現了。為什么這么說?

可舉一個例子作為對比。1998年德國打撈公司在印尼勿里洞島海域發現了一艘唐代的沉船“黑石號”。這艘船上出了大量以長沙窯為主的中國瓷器,但其中沒有發現任何外國元素。我們考證過,“黑石號”可能是阿拉伯的船,但運的是中國的物品。商人買了中國的瓷器,到國外去做貿易。

最初的海外貿易就是將中國的瓷器和絲綢賣到國外,但是中國瓷器不一定能滿足當地的審美,而當地沒有技術條件,沒辦法仿造,所以到后來,很多商人就要求中國工人按照他們的審美和喜好,在瓷器上做出具有異域風格的圖案。

有的外國人甚至拿一個實物樣例,讓中國人仿照著來做(這里也有一定的推測,還需要考證他拿的到底是圖紙還是實物)。比如外國商人拿一個銀的執壺,要求你給他燒一個陶的執壺,形狀花紋都按這個實物來做,這就是“來樣加工”。

我們在唐代的沉船上沒有看到這種類型的器物,但在宋代,“來樣加工”的雛形就出現了。“南海Ⅰ號”除了中國特色的常見器物外,還出了很多明顯帶有異域風格的器物,比如西亞、阿拉伯風格的六棱執壺。這種執壺從外形看更像銀器。中國瓷器一般都是輪制拉坯,出來的器物都有一個同心圓,而這種帶棱角的,顯然不是輪制拉坯出來的,應該是手工或用模具成形。在“南海Ⅰ號”上,看到了很多模具做出來的瓷器,我個人推測這很可能是根據外商的要求制作的。

后期的“南澳Ⅰ號”明代沉船上還發現有漳州窯大盤、克拉克瓷、汕頭器,這些都是在陸地遺址中極少見到的,但是在沉船和國外收藏界就比較常見。廣東臺山花碗坪遺址是古代中歐進行貿易的一個場所,那里出了很多青花瓷,上面有高鼻深目的西方人圖案,更加說明來樣加工的盛興。有的瓷器上面直接就以葡萄牙圣十字架作為底款,肯定是西方人定制的東西。清代的“廣彩”也是特別典型的“來樣加工”。

德化窯的青白釉印牡丹紋六棱帶蓋執壺

除了瓷器,金銀器也有“來樣加工”的線索。“南海Ⅰ號”是目前出金銀器最多的南宋遺址,金飾品達到181件/套(除金質貨幣外),總重量2449.81克。出土位置多在遺址的上層,多分布于船體中、后部。主要器形包括腰帶、項鏈、戒指、手鐲、耳環、纏釧等。它們有一個很大的特點,就是加工得很好,但很多都像是半成品,比如戒指的戒面留了一個鑲寶石的位置,大的有1平方厘米,扣寶石的扣都留在那里,但是上面沒有寶石。而且這樣的飾品不是個例,很多首飾鑲寶石的位置都空著。

“南海Ⅰ號”的發掘工作非常細致,細到什么程度?我們可以發現兩根宋代人的頭發絲,這在以前的水下考古工作中是難以做到的。可以把考古做到這么極致,那么指甲蓋這么大小、1平方厘米的寶石,應該是能夠被發現和提取的。這么多的金銀首飾上都沒有發現寶石,但發現有珍珠,有一枚戒指有八個鑲嵌寶石的位置,但僅鑲嵌了一顆珍珠,沒有其他寶石。因為中國產珍珠,所以它就鑲嵌上去了。由此可以判斷,這些金器可能是半成品。

唐代時,中國的金器加工已相當成熟,拉絲、焊珠等工藝都特別精致。但中國不產寶石,中國出現的大量寶石都產自斯里蘭卡。宋代的航線很多就是去那里的。中國船行駛到東南亞,到印尼,然后通過馬六甲海峽,穿越印度洋,再到斯里蘭卡。這條航線的目的比較清楚,即金器的初加工在中國,然后運到斯里蘭卡去鑲寶石,這樣可以大大節省成本。所以我們推測,“南海Ⅰ號”裝載的金器大多也是這種情況。

“南海Ⅰ號”出現的這些器物,再次證明“來樣加工”貿易的雛形在宋代已經形成。雖然不能確實肯定,但是發展脈絡已經很清楚:唐代沒有,到宋代出現,再到明清成熟。“來樣加工”這種形式是由海外貿易的需求而促成的。唐代“黑石號”的瓷器完全是滿足實用需求,到宋朝“南海Ⅰ號”的器物,則已經上升到審美的需求,這是一個很大的進步。

“南海Ⅰ號”還出了很多銀錠、金葉子以及銅錢,各種各樣的東西太多了,成為那個時代海上生活的縮影。這些文物證明“南海Ⅰ號”是一個寶藏,有太多的子課題可以做。在發掘過程中,每每出現新的情況,都得去熟悉這方面的材料。只有不斷發掘,不斷熟悉,不斷學習,不斷消化古人用如此悲壯的方式留給我們的史料,才覺得對得起這條船給后人留下的信息。

來源:鳳凰網